- Sonntag, 29 Juli 2012, 01:20 Uhr | Lesezeit ca. 3 Min.

Das „erste ordentliche Fabric-Haus“

Spitzengeschichte 22

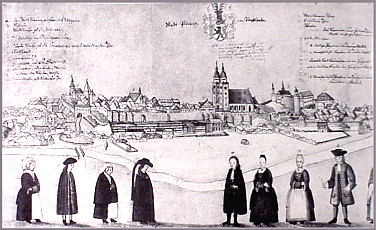

Die Entwicklung textiler Produktion wird in Plauen frühzeitig von herausragenden Persönlichkeiten bestimmt. Die Geburtsstunde industriemäßiger Textilherstellung verdankt die Stadt Johann Friedrich Schild (Schildstraße). Der gründete 1701 die erste Manufaktur und ließ 1702 ein „ordentliches Fabric-Haus“ am Mühlberg vor dem damaligen Straßberger Tor errichten.

Die Entwicklung textiler Produktion wird in Plauen frühzeitig von herausragenden Persönlichkeiten bestimmt. Die Geburtsstunde industriemäßiger Textilherstellung verdankt die Stadt Johann Friedrich Schild (Schildstraße). Der gründete 1701 die erste Manufaktur und ließ 1702 ein „ordentliches Fabric-Haus“ am Mühlberg vor dem damaligen Straßberger Tor errichten.

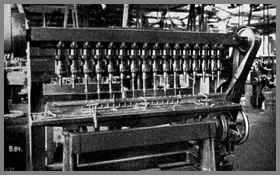

Im Unterschied zum verbreiteten Verlagssystem, nach dem sogenannte Verleger den Grundstoff (Garn) lieferten und das Fertigprodukt (Tuch) bezahlten, das von Bauern in Heimarbeit produziert wurde, fasste die Manufaktur Arbeiter in einer Betriebsstätte zusammen. In ihr produzierten diese unter strenger Aufsicht, teilweise bereits arbeitsteilig und spezialisiert, jedoch noch weitgehend ohne den Einsatz von Maschinen. Sie war den Zünften nicht zugeordnet und auf Massenproduktion ausgerichtet. Manufakturen füllten zuvorderst die Kassen der Königshäuser, waren deshalb mit außerordentlichen Privilegien ausgestattet, die sie gegenüber den Zünften, auch Innungen genannt, bevorteilte.

Schild veränderte auf dieser Basis das gesamte Plauener Warensortiment. Seidene Halstücher nach „holländischer Art“, halbseidene und halbwollene Produkte, Kanewas, Barchent oder Kattun führte er in der Produktion ein. Schild wurde so für hiesige Tuchmacher der bestgehasste Mann. Der besondere Groll der Schleiermacher traf Schilds Privilegien, die er von Herzog Moritz zu Zeitz erhalten hatte. Bereits 1715 wurden diese in der vierten Plauener Schleierordnung gebrochen und standen von Stund an der gesamten Innung zur Verfügung. Trotzdem gilt Johann Friedrich Schild als Begründer industrieller Produktionsweise und als Vater einer neuen, aufstrebenden Bürgergeneration in Plauen

Bei allem Respekt vor Unternehmertum ist nicht zu leugnen, dass Quelle des Reichtums, der in den folgenden zwei Jahrhunderten hier entstand, die unermüdlich fleißigen Hände der Voigtländer waren. Das Schwungrad ihres legendären Fleißes war die unglaubliche Armut des Landes seit den Vögten. Noch weit über die hohe Zeit der Industrialisierung wird sie Unternehmer aus ganz Europa ins Vogtland locken, die sich daran zum Teil auf unglaublich brutale Weise gütlich taten. Ein Bild davon geben „die Erfahrungen eines jungen Schweizers im Voigtlande“, dem die Dichterin Bettina von Arnim 1843 in einem Traktat ein literarisches Denkmal setzte:

„Der Vater webet zu Bett und Hemden und Hosen und Jacke das Zeug und wirkt Strümpfe, doch hat er selber kein Hemd. Barfuß geht er und in Lumpen gehüllt! Die Kinder gehen nackt, sie wärmen sich einer am andern auf dem Lager von Stroh und zittern vor Frost. Die Mutter weift Spulen vom frühsten Tag zur sinkenden Nacht. Öl und Docht verzehret ihr Fleiß und erwirbt nicht so viel, daß sie die Kinder kann sättigen. Abgaben fordert der Staat vom Mann, und die Miete muß er bezahlen, sonst wirft ihn der Mietherr hinaus und die Polizei steckt ihn ein. Die Kinder verhungern, und die Mutter verzweifelt. Die Armenverwesung hat taube Ohren, sie läßt lange vergeblich sich anschreien vom Armen, was er ihr abdringt, das Leben zu fristen, läßt ihn nur langsamer sterben. […] An Feiertagen hält der Mäßigkeitverein eindringliche Reden im Voigtland, wo für fünf Dreier fünfe ein Mahl sich bereiten.“

Trotz industrieller Revolution verbreitete sich im Vogtland das Prinzip der Verlagsarbeit noch über die hohe Zeit der Spitzenindustrie wie eine Epidemie. Noch heute sind Verlagsstickereien zu besichtigen.

Die Redaktion bedankt sich bei Achim Leißner für die Zuarbeit.

04.11.2008, (ce)